ESG 정보

ESG 정보

[1.5℃ HOW] 클릭 한 번에 탄소 781kg···비트코인 채굴의 민낯

내용요약중형차 2600km 주행시 배출 탄소량…암호화폐 채굴에 세계 전력 2% 사용

PoW 채굴방식서 비롯…환경부담 줄이는 제도정비 통해 '그린채굴' 긴요

[한스경제=전시현 기자] 비트코인 가격이 전 세계적으로 거센 탄소 배출 논란에도 불구하고 고공 행진을 이어가고 있다. 21일 오전 9시 글로벌 암호화폐 통계 사이트 코인게코 기준, 비트코인은 전일 대비 1.1% 오른 10만6791달러에 거래되고 있다. 환경적 우려와 가격 급등이라는 상반된 흐름이 교차하며 비트코인의 지속가능성 논의가 한층 뜨거워지는 모습이다.

암호화폐 분석기관 디지코노미스트의 분석에 따르면 비트코인 채굴 네트워크의 연간 전력 소비량은 약 175.87테라와트시(TWh)에 달한다. 이는 아르헨티나나 폴란드 등과 같은 중견 국가 전체의 연간 전력 사용량에 맞먹는 규모다. 막대한 에너지 소모의 실체가 국제기구의 경고로도 이어지고 있다.

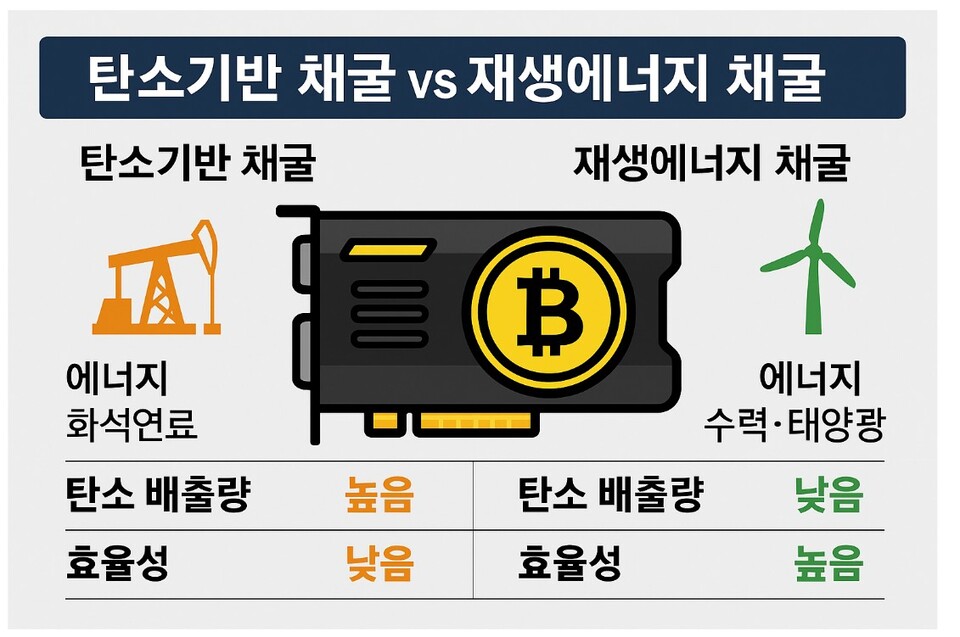

지난해 8월 국제통화기금(IMF) 블로그에 실린 최신 보고서는 2022년 기준 전 세계 전력 소비의 약 2%가 암호화폐 채굴에 쓰였다고 분석한다. 특히 중국, 러시아, 카자흐스탄, 미국 일부 등 화석연료 기반 전력망에 의존하는 지역에서 집중적으로 채굴이 이루어지며, 환경 부담은 더욱 가중되고 있다.

◆ '트랜잭션 1건 = 자동차 수천km'···비효율의 상징

사실상 비트코인 한 건의 거래가 환경에 미치는 영향은 상상 이상이다. 런던정경대(LSE) 연구 결과에 따르면, 비트코인 1건의 거래에서 평균 781.57kg의 이산화탄소가 배출된다. 이는 중형 자동차가 약 2,600km를 주행해야 만들어내는 탄소량과 같은 수준이다. 하루 평균 30만 건 안팎의 거래가 이뤄진다고 가정하면 하루 배출량만 약 2만3,447톤에 이른다.

이 같은 비효율의 근본 원인은 비트코인의 채굴 방식, 즉 '작업증명(PoW, Proof-of-Work)'에서 찾을 수 있다. PoW란 블록체인 네트워크가 올바른 거래 기록을 선택하고 보안을 유지하기 위해 도입한 '경쟁 퍼즐 풀이' 방식이다. 채굴자는 컴퓨터로 복잡한 수학 문제를 풀어내기 위해 막대한 연산 능력과 전력을 소모하고, 전 세계 각지의 수많은 컴퓨터가 실시간으로 경쟁하면서 불필요한 에너지 낭비와 환경 부담이 발생한다.

박성준 동국대 블록체인연구센터장은 "비트코인의 높은 에너지 소비는 블록체인 산업이 직면한 구조적 과제를 보여주는 대표적 사례"라며 “이더리움이 지분증명 방식으로 전환한 것처럼, 블록체인 기술이 점차 친환경적으로 진화하고 있으나, 이러한 변화가 자연스럽게 확산되지 않는 것이 현실”이라고 진단했다. 그는 “블록체인이 진정으로 지속가능한 인프라로 자리잡으려면, 제도적 지원과 기술 표준 확립이 동시에 이뤄져야 한다”고 강조했다.

윤석빈 트러스트 커넥터 대표이자 서강대 AI·SW 대학원 특임교수도 “비트코인 채굴은 시간이 지날수록 더 높은 연산 성능과 전력 자원이 요구되는 구조적 특성이 있다”며 “지속 가능성을 확보하려면 재생에너지 기반 전력망 활용, 에너지 효율이 높은 채굴 알고리즘 도입 그리고 지역별 탄소 배출 규제에 대한 전략적 대응이 필수적”이라고 말했다. 이어 “앞으로 디지털 자산 시장의 경쟁력은 이제 단순한 수익률이 아니라, 에너지 최적화와 환경 대응 역량에서 결정될 것”이라고 설명했다.

◆ 이더리움·솔라나, '친환경 코인'으로 탈바꿈

이처럼 비트코인에 쏟아지는 환경 우려 속에서 후발주자 암호화폐들은 전력 사용량을 획기적으로 줄인 기술을 앞다퉈 도입하고 있다. 대표적으로 이더리움은 2022년 ‘머지(Merge)’ 업그레이드를 통해 PoW 방식에서 ‘지분증명(PoS, Proof-of-Stake)’ 방식으로 전환했다. 이 변화로 에너지 사용량은 무려 99.95% 감소했다.

실제로 PoW 방식 비트코인이 연간 175TWh를 쓰는 반면 PoS 기반 이더리움은 에너지 사용량을 99.95% 줄이는 등 0.01TWh 이하 수준까지 전력 소모를 줄였다. 거래 1건당 전력 사용량도 스마트폰 1시간 충전 정도에 불과하다.

솔라나, 카르다노, 폴리곤 등 주요 암호화폐들 역시 시작부터 PoS 구조를 채택해 에너지 효율을 한층 끌어올렸다. 솔라나의 거래 한 건당 전력 소모는 0.0005kWh로, 이는 LED 전등을 10초간 켜놓는 것과 맞먹는 수준이다. 이들 ‘그린 블록체인’ 코인은 ESG 투자자들의 시선을 집중적으로 받았다.

◆ 정책·기술·제도···녹색 전환의 세 갈래 길

각국 정부 역시 비트코인 채굴이 야기하는 환경 부담을 줄이기 위한 제도 정비에 속도를 내고 있다. 미국 백악관은 채굴 기업에 탄소세 부과를 공식 제안했고, 유럽연합(EU)은 친환경 기준 미달 채굴 프로젝트의 금융 접근을 제한하는 방안 등을 논의하고 있다.

글로벌 정책 변화에 발맞춰 국제기구의 움직임도 빨라지고 있다. IMF는 “암호화폐 채굴에 대한 탄소세 부과가 불가피하며, 친환경 채굴 기술을 도입하는 경우에는 세금 감면이나 인센티브 부여가 병행돼야 한다”고 밝혔다.

한편 민간 부문에서도 '그린 채굴'을 실현하려는 시도들이 확산되고 있다. 미국의 마라톤디지털홀딩스(MARA)는 풍력 발전과 연계된 채굴장을 운영 중이며, 호주 아이리스에너지는 수력 발전소 인근에 채굴장을 세워 100% 재생에너지 기반 채굴을 실현하고 있다.

이와 함께 PoS 기반 코인에 대한 제도적 정의도 변화하고 있다. 우리나라를 비롯한 일부 국가는 PoS 코인을 단순한 ‘채굴’이 아닌 ‘검증 서비스’로 정의하고, 과세 기준도 별도로 마련하고 있다. 이처럼 제도적 토대를 강화하는 움직임은 블록체인 생태계의 지속 가능성 제고로 이어질 전망이다.

디지털 자산 시대, 암호화폐의 가치는 더 이상 수익률 만으로 평가되지 않는다. 이제는 ‘얼마나 친환경적인가’가 중요한 판단 기준이 되고 있다. 업계 관계자들은 “비트코인이 만들어낸 '에너지 블랙홀'에서 벗어나려면 정책, 기술, 산업 모두가 함께 책임감을 갖고 움직여야 한다”고 입을 모은다.